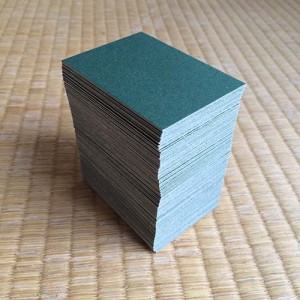

坊主めくりは、まだひらがなも読めない小さなこどもでも一緒に楽しめるゲームで、絵札を使います

参加者は順番に山札から1枚ずつ札を引いていき、山札がなくなったとき、一番多く札を持っていた人の勝ちという遊びです

|

読み手 |

不要です |

| 取り手 |

二人以上 |

遊びかた

- 絵が描かれた方の札=絵札(読み札)を使います

シャッフルした絵札を、裏向きにして積みます(=山札) - 参加する人は、山札の周りに丸く円を描くように座ります

- 順番を決め、参加者が順に山札から1枚札を取ります

- 絵札が男性(殿)の場合、そのまま、自分の手札にする

- 絵札が僧侶(坊主)の場合、引いた人は自分の手札全てを捨て、その札を山札の横に積んでいく

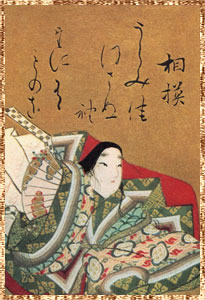

- 絵札が女性(姫)の場合、山札の横に置かれた札(坊主を引いた人が捨てた札)、全てをもらう

- 山札が全てなくなった時、一番たくさん札を集めた人の勝ちです

ポイント

坊主めくりは地方によって様々なルールがあります

おじいさま、おばあさまなどに地元のやり方を聞いてみてください

ここでは、いくつか紹介しますので、オリジナルルールを作って遊んでみるものいいと思います

女性(姫)の絵札を引いた時

- 山札の横に置かれた札(坊主を引いた人が捨てた札)、全てをもらう

- もう一枚引くことができる

上記の2種類があります。両方という地方もあるようです

捨てた札がない場合にのみ、もう一枚引く、というところもあります

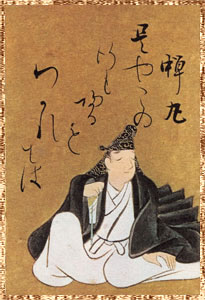

蝉丸の札を引いた時

蝉丸だけ特別扱いするというルールがあります

- 蝉丸を引いたら、1回休み

- 蝉丸を引いた人は、どんなにたくさんの札を集めていても、ビリが確定する

- 蝉丸を引いた人は、みんなの手札がもらえる

- 蝉丸を引いた人以外の人全員の手札を捨て、山札の横に置く

ただし最後の1枚が蝉丸だったときは、引いた人の負け

などです

山札の積み方

- 100枚すべてを1つに積む

- 参加者に裏向きに順に配って参加者専用の山札を作る

- 100枚を2つ、3つほど山札を作る

1つ目と2つ目は、上から順番に引いていきます。

3つ目の山札複数ルールは、自分の「勘」で山を選べるところが面白いと思います。

山札を作らずに伏せた札を丸く並べて、自由に選ぶ方法もあるようです。

僧侶(坊主)の見分け方

絵札の坊主に、毛があるの、ないのでもめることが多々あります

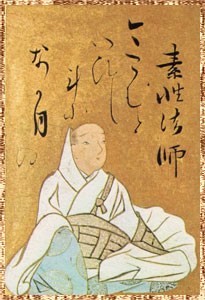

まずは、12人の法師と僧正の名前です

喜撰法師、僧正遍昭、素性法師、恵慶法師、前大僧正行尊、能因法師、良暹法師、道因法師、俊恵法師、西行法師、寂蓮法師、前大僧正慈円

次に、入道の名前を記載します

入道は、札のメーカーによって絵柄が殿だったり、坊主だったりします

名前では入道なので、坊主が正解なのですが、貴族として活躍した期間が長いということで、殿として描かれているようです

最後に、蝉丸です蝉丸は僧侶だったという記録がないので、殿なのです

しかし、坊主めくりでは、頭巾や服装のためか、坊主扱いされることが多いようです

坊主は、名前を優先するか、絵柄を優先するかで、数が変わってくるということになります

小さなお子さんに「入道とは、坊主のことなのだ」とか、「蝉丸はツルツルだけど坊主じゃない」いう理屈は通じないと思いますので、見たままの

絵柄優先がよいのではないかと思います。

武官の絵札を引いたとき

- 左隣の人の手札全てをもらう

- 山札を引く順番が逆周りになる

- 武官の絵札を引いた人が他の人の手札をタッチすると、タッチされた人の手札をもらえる

ただし、狙われた人がタッチ前に手で自分の手札を庇えばもらえない

武官の絵札は8枚あります

参議篁、在原業平朝臣、藤原敏行朝臣、壬生忠岑、参議等、壬生忠見、藤原道信朝臣、藤原基俊

武官が誰かを覚えている人は少ないと思います

また、こちらも坊主と同様に、メーカーによって姿格好が統一されていません

参議篁のように生涯文官だったのに、武官の姿で描かれている絵札もあります

弓矢を持って描かれている男性を武官、とするのが無難かと思います

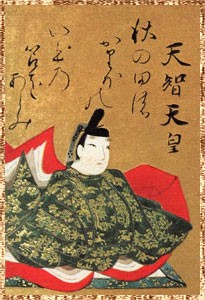

天皇の絵札を引いた時

- 全員の手札をもらう

- もう数枚、山札を引くことができる

天皇は8人います。

天智天皇、持統天皇、陽成院、光孝天皇、三条院、崇徳院、後鳥羽院、順徳院

名前に”天皇”や”院”とつく人たちが、天皇に該当します

”天皇札とは繧繝縁という綺麗な畳縁で飾られた畳の上に座っている人”という認識ですと、また人数が変わってきます

・元良親王と式子内親王の二人の親王

・赤染衛門、待賢門院堀河、祐子内親王家紀伊などの一部の女流歌人

こちらもメーカーによって、繧繝縁に座って描かれている場合があります

手札が少ないほうが勝ち、というルール

上記のルールは”遊び方”に書いた基本のルールに加えて使い、最終的に手札の多い人が勝つルールですが、まったく逆のルールも存在します

- 絵が描かれた方の札=絵札(読み札)を使います

シャッフルした絵札を、裏向きにして積みます(=山札) - 参加する人は、山札の周りに丸く円を描くように座ります

- 順番を決め、参加者が順に山札から1枚札を取ります

- 絵札が男性(殿)の場合、そのまま、山札の横に捨てます

- 絵札が僧侶(坊主)の場合、引いた人は山札の横に置かれた札(殿や姫を引いた人が捨てた札)全てを自分の手札として引き取ります

- 絵札が女性(姫)の場合、坊主を引いて自分の手札となっていた札全てを山札の横に捨てることができます

- 山札が全てなくなった時、手札が一番少ない人の勝ちです

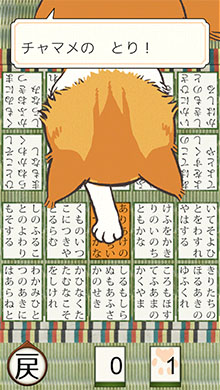

猫と百人一首

アプリ「百人一首 初めてかるた」で、猫のチャマメとかるた遊びができます

iOS:AppStore

Android:Google Play

Amazon KindleFire:Amazonアプリストア

| 競技かるたの遊び方 | 百人一首 一覧 |